Militarização da segurança pública expõe população a mais violência

Um intenso tiroteio na noite de sábado (27/1) matou o jovem garçom Samuel Ferreira Coelho de 24 anos com um tiro de fuzil no peito. Samuca era figura conhecida e querida pelos frequentadores dos bares da Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, onde trabalhava. No momento do tiroteio, um bloco de carnaval passava pelo local com cerca de mil foliões. Muitas crianças acompanhavam o cortejo. Uma senhora e dois policiais ficaram feridos. Um carro foi alvejado por pelo menos 15 disparos. O desfecho poderia ter sido ainda pior.

Segundo informações da Polícia Militar, traficantes armados da Favela da Rocinha, em São Conrado, Zona Sul da cidade, estavam a caminho do Morro da Formiga, na Tijuca.

Na caça aos traficantes de drogas sobram tiros. Entre setembro de 2017 e janeiro de 2018, 34 pessoas morreram em ações policiais na Rocinha, de acordo com a PM-RJ. Dessas vítimas, 32 eram "criminosos" (para usar a descrição exata da polícia do Rio), uma era policial e a terceira era a turista espanhola Maria Esperanza, de 67 anos, baleada pela polícia durante uma abordagem. Nesse mesmo período, 21 pessoas ficaram feridas: nove policiais, nove moradores e três suspeitos de tráfico. Foram encontradas armas e drogas e 82 pessoas foram presas, além de 17 adolescentes apreendidos.

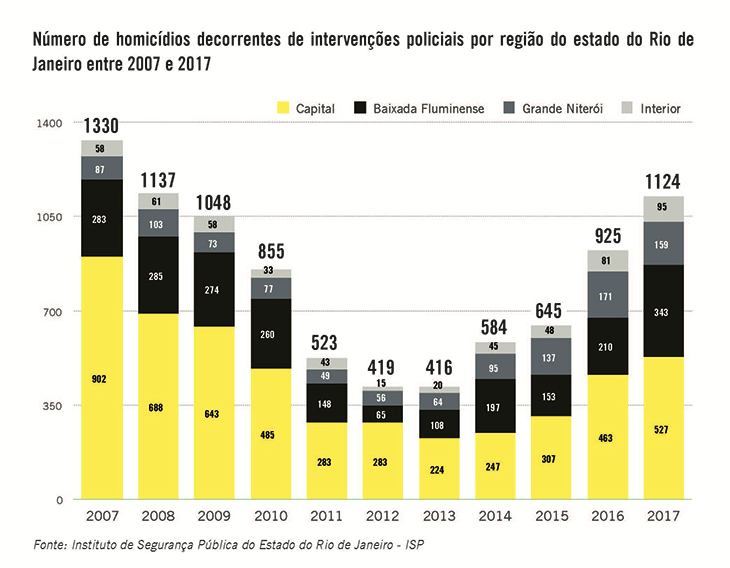

Esses números mostram que a polícia age para matar (e não só para prender) traficantes. Em 2017, as polícias Civil e Militar do Estado do Rio de Janeiro foram responsáveis por 1.124 homicídios decorrentes de intervenção policial, segundo relatório do Instituto de Segurança Pública, publicado em janeiro. É o correspondente a 16,7% do total de assassinatos em todo o estado. Na escalada da violência, morrem também mais policiais. Só em 2018, 11 foram assassinados. Todo mundo perde com a política de guerra.

"Restos de corpos": morador da Rocinha relata terror em meio a tiroteios

"Quando a polícia é responsável por uma porcentagem tão alta dos homicídios é sinal que algo está muito errado com a política de segurança pública. Isso tem consequência para os próprios policiais que estão em serviço ou fora dele. É preciso parar de alimentar esse ciclo de violência. A polícia deveria ser agente de proteção da vida, e não um violador desse direito. Quanto maior o controle e transparência na atuação policial, maior a segurança para população e para os próprios agentes de segurança", disse Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil.

Gráfico: Anistia Internacional

Essa "estratégia de segurança" não se restringe ao Rio de Janeiro. Na "guerra às drogas" pode valer tudo, inclusive atirar no meio da multidão, alvejar um carro que aparentemente não parou em abordagens de rua (e acertar uma menina de nove anos, como aconteceu no Piauí) ou matar o menino negro que corre de medo da invasão da polícia à favela em que mora (como aconteceu na favela do Moinho, em São Paulo).

Para entender melhor essa questão, o blog convidou o professor Thiago Rodrigues, doutor em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo/ Sorbonne Nouvelle (Paris III). Atualmente é professor e coordenador da pós graduação em Estudos Estratégicos e Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense (UFF), no Rio de Janeiro. É especialista em temas ligados à segurança pública e narcotráfico na América Latina.

Professor Thiago Rodrigues, da UFF, explica efeitos da militarização da segurança pública. Foto: reprodução

UOL – De onde surge a estratégia de militarização da segurança pública para combater o tráfico de drogas e o crime organizado?

Thiago Rodrigues – Não se trata de uma tática nova. Começa nos anos 1960 e os Estados Unidos têm papel muito importante sobre esse tema porque houve uma deliberação explícita a partir do governo Nixon de apoiar as forças militares da América Latina para que atuassem como forças policiais antinarcotráfico. Desde o início da Guerra Fria já havia uma tendência [do governo americano] de financiar as Forças Armadas locais para agir como polícia, o que tem a ver com o combate ao comunismo. A partir dos anos 1960/70, ele passa a incluir o tema das drogas ilícitas e coloca a América Latina como a origem dessas drogas, ainda que isso não fosse totalmente verdadeiro. O discurso era colocar o problema como uma fonte exterior e a solução recomendada era empregar militares para destruir plantações ilegais e combater grupos ilícitos. Isso ganha muito impulso nos 1980, um momento de transição da temática geopolítica da América Latina, que é o enfraquecimento da Guerra Fria e o surgimento do novo perigo, o narcotráfico. Há uma fase de substituição das ameaças em que começa o discurso do "narcoterrorismo" (as Farc na Colômbia, o Sendero Luminoso no Peru) e nos anos 1990, os grupos chamados de "guerrilhas comunistas" passam a ser considerados "narcotraficantes". Mas não foi apenas a pressão americana. Ela se conectou com interesses dos países alvo.

De que maneira isso se manifestava?

O caso da Colombia é bem exemplar. Há um conflito civil muito complicado. O combate a esses grupos também interessava ao Estado colombiano, não foi só uma imposição dos Estados Unidos. Há uma instrumentalização por parte dos Estados e das elites locais que apoiaram essa guerra militarizada. O Plano Colômbia – que muita gente lê apenas como uma imposição dos Estados Unidos – foi negociado entre os dois países, com pressão americana muito forte, mas que o governo de [Álvaro] Uribe (2002-2010) na primeira década deste século fez com que funcionasse para abalar as Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) de tal maneira que fossem levadas à mesa de negociações. Foi o que aconteceu de fato no governo de seu sucessor, Juan Manuel Santos. Isso não deu certo, tanto é que as Farc se tornaram um partido político e o tráfico continuou acontecendo de outras maneiras.

Como essa tática chega ao Brasil?

Não podemos esquecer que o Brasil tem polícias militares há muitas décadas articuladas em um plano que foi montado durante a ditadura civil-militar (1964-1985). Seu modelo atual é praticamente o mesmo modelo da ditadura, não houve grandes mudanças ["as Polícias Militares são forças auxiliares do Exército"]. A Constituição de 1988 fez um pequeno ajuste e houve muita resistência dos militares brasileiros. A lei que regula a existência da polícia militar é de 1969. A partir de 1988, o que aconteceu foi uma situação de compromisso: as PMs ficaram sob comando do governo estadual, mas em casos considerados extremos, convulsão social, a Constituição Federal estabelece que Bombeiros Militares e PMs estaduais passam a ser forças de reserva do Exército. Ficam diretamente sob comando do comandante do Exército. Ou seja, continuam com a estrutura militarizada. Com lógica militarizada. Treinamento, hierarquia.

Como a militarização se traduz na prática?

Quando a gente pensa nos grupos especiais como o BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) por exemplo. É uma unidade de ação especial que tem características de um comando de elite militar. Nao tem características policiais, no sentido tradicional, de policiamento comunitário, assistência à população. É uma força que fica aquartelada, não tem contato com a população. Sai do quartel para uma missão, geralmente uma missão de penetração a um território considerado hostil, para prender alguém, ou para atacar alguém, ou para fazer uma intervenção que permita a vinda da Polícia Militar ou do resto, na sequência. É um grupo comparável a elites militares de países como Alemanha, Israel, Estados Unidos, Reino Unido, etc. Tem uma função militar, não tem uma função policial. Ou seja, a gente já vive uma situação de segurança pública militarizada. Independentemente da presença do Exército ou fuzileiros navais na rua.

O BOPE é um grupo comparável a elites militares de países como Alemanha, Israel, Estados Unidos, Reino Unido, etc. Tem uma função militar, não tem uma função policial. Ou seja, a gente já vive uma situação de segurança pública militarizada. Independentemente da presença do Exército ou fuzileiros navais na rua.

Que diferença deveria ter a força policial em relação à lógica militar das Forças Armadas?

Isso também seria algo teórico. De fato, essa diferença nunca existiu na prática. Mas o que se defende em uma reforma das polícias é o policiamento comunitário, a "polícia de proximidade". Evoca uma ideia de polícia de atendimento à população, não uma polícia meramente repressiva, com característica de patrulhamento ostensivo, visando a repressão. Mas isso também é muito discutível. Mesmo em países onde se investiu em policiais desarmados, conhecidos pela população, com relação amistosa com a vizinhança, isso também nao existe. mais. Houve um processo de enrijecimento das práticas policiais. Falar de reforma das policias, é falar de algo que nunca existiu, utópico, que nunca houve. Hoje em dia, muito menos. A realidade da maioria dos brasileiros nao é chamar o policial para ajudar. É uma relação muito dura.

O que significa quando o Exército atua como polícia?

A lógica é a força militar combatendo o inimigo. O outro é considerado inimigo.

O policial, por princípio, deveria considerar o outro um cidadão. Nesse sentido, mesmo aquele cidadão que está fora da lei é uma pessoa que tem os seus direitos de cidadão preservados. Isso marcaria a diferença entre a prática policial liberal e a prática militar. O militar é treinado, preparado para entrar em contato com um inimigo. Um inimigo é uma pessoa que está ameaçando a existência dele próprio então ele pode atacar essa pessoa com força letal. Está autorizado a matar.

Numa lógica tradicional, o imimigo é sempre um estrangeiro, um soldado, um militar, de outro país com o qual o meu país está em guerra. Quando a gente traz um militar para dentro das ruas do próprio país, você introduz uma lógica militar dentro de casa, e aí, o "inimigo", essa pessoa que está autorizada a ser morta, é um cidadão do próprio país. Essa é grande questão que está em jogo.

Em outubro de 2017, o Exército anunciou que faria um "cerco à Rocinha" para combater o tráfico de drogas. Na Rocinha vivem mais de 70 mil cidadãos brasileiros. O que o uso desses termos evoca?

Os termos usados são todos de estratégia militar: ocupação, cerco, conquista, invasão. Essas expressões são de uso militar. Criou-se cadernos especiais e editorias nos jornais chamados de "guerra no Rio" em que há uso de imagens e de uma estética militarizada, além do discurso militarizado. Há a ocupação, o hasteamento da bandeira no topo do morro… A partir da crise do desaparecimento do Amarildo [de Souza, em julho de 2013], começou a degringolar o sonho da classe média de que a UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) funcionava. Aí começou a ficar mais explícito: o morro desceu para protestar, fechar a Avenida Brasil, a via expressa Lagoa-Barra, na frente da Rocinha. Outras situações começaram a acontecer, como a proibição dos bailes, o toque de recolher, uma séria de coisas que não apareciam antes na mídia. A ideia de que a UPP funcionava vinha enfeitada de um discurso que dizia que era preciso ocupar para levar serviços públicos, integrar favela e asfalto… Foi um discurso suficiente para pacificar as consciências da classe média.

O que aconteceu, de fato, com a estratégia das UPPs?

Quando se passou a analisar o que a UPP de fato fazia, foi possível perceber que era uma ocupação apenas no aspecto militarizado, com ajuda ou não das Forças Armadas (como no Alemão, na Penha e depois na Maré). Essa faceta apenas militarizada está presente em todas as forças atuantes. Eu gosto de usar a expressão militarizada no sentido mais amplo, não significa apenas as Forças Armadas, não é apenas a polícia. Refere-se também à segurança privada, muito próxima das forças militares ou policiais, com armas parecidas. Os próprios territórios ocupados pelos chamados "grupos ilegais" também utilizam uma lógica militarizada: as milícias, os narcotrficantes, todos os lados do conflito têm um tipo de lógica muito parecida, de ocupação territorial, repressiva, autoritária. Um miliciano não é um democrata. É uma pessoa que regula, que governa, com uma lógica militarizada.

Quando vem a UPP ou o Exército e ocupa o território, transfere o mandato de governo sobre aquele território usando uma lógica muito parecida. Acho que essa é a grande questão que a população local e os movimentos sociais locais têm demandado: há uma equivalência entre essas formas de governar o território e a população.

A crise das UPPs aumentou a letalidade?

Aumenta a letalidade porque aumenta o nível da conflitividade. A presença de forças mais capacitadas do ponto de vista militar de treinamento, gera uma reação inversa na força oposta. Você leva a uma espécie de corrida armamentista. Se o traficante tem o fuzil, o policial também tem que ter um fuzil equivalente. Se aparece uma arma antiaérea que um narcotraficante tem, os hélicopteros precisam ser todos blindados. Há escalada na lógica do conflito porque em todos os lugares onde acontece isso, falando explicitamente na entrada de militares, que seria em tese a força do Estado mais poderosa, como no caso do México, por exemplo, a presença de forças militares com blindados, helicópteros blindados, armas de grosso calibre, vem em tese para enfrentar a capacidade aumentada de forças dos grupos narcotraficantes. Só que isso não gera uma vitória militar. Gera no máximo um equilíbrio entre forças, que é muito precário, e uma economia muito dinâmica, que é a economia do tráfico de drogas, com muitos atores entrando e saindo desse jogo.

Qual a consequência dessa corrida armamentista?

O que costuma acontecer é que quanto mais alto se coloca o preço em termos de militarização, o que ocorre não é o fim do narcotráfico, mas é uma depuração dos grupos do narcotráfico. Ou seja: sobram os atores mais poderosos. Os peixes pequenos são engolidos, derrotados ou absorvidos, e quanto mais se militariza, mais se fortalece alguns grupos. Na verdade há uma especie de oligopolização em que se cria um pequeno grupo de organizações narcotraficantes muito poderosas, com capacidade armada, penetração política, capacidade econômica muito grande, poder de corrupção muito alto. Há uma espécie de seleção do ambiente em que os grupos mais mambembes, mais precários, mais improvisados, são eliminados e sobram os tubarões. Os peixinhos são mortos. Isso aconteceu no México e aqui no Brasil ainda é muito incipiente esse processo, mas começou a acontecer nos últimos anos, principalmente desde de 2010, com a presença mais frequente e intensa dos militares.

Em termos sociais e políticos, que problemas são causados pelo emprego frequente das Forças Armadas no combate ao tráfico de drogas? Como isso se reflete nas forças militares?

Reforça esse discurso do inimigo, entao, é um problema muito sério em termos de cidadania, de democracia, porque a sociedade fica cindida entre o cidadão de bem e o inimigo. Essa cisão fica muito explicitada dentro da sociedade, porque expõe pessoas que são "matáveis".

Digamos que se autoriza ou regulariza que algumas pessoas sejam assassinadas em nome da paz, da ordem. Essa lógica, que já existe, é reforçada pela presença de militares e é muito perigosa.

É também um problema para as próprias forças militares. Quando você emprega militares no combate ao narcotráfico ou à criminalidade, há um desvio muito grande das funções dos militares de defesa das fronteiras nacionais, da soberanaia nacional, para as questões policiais. Debilita a capacidade das Forças Armadas de serem efetivamente Forças Armadas.

Falo sempre com os militares que tenho contato – tenho percebido resistências de oficiais que veem isso claramente: estão sendo demandados para corrigir um problema que não é deles. Se há uma falha, se há problemas de segurança pública no Brasil, ao invés de se enfrentar o problema de segurança pública nas suas dimensões sociais, institucionais, os militares estão sendo convocados para cobrir um buraco para o qual eles não foram preparados. Não se trata de um discurso contra os militares, na verdade é a favor da preservação das funções primordiais dos militares, para que não haja esse deslocamento, o que é falso, é ilusório, como acontece no México. As polícias mexicanas continuam tão ruins e corruptas como eram antes e as forças militares mexicanas foram regularizadas como forças policias com os mesmos problemas que os policiais mexicanos eram acusados há muitas décadas: corrupção, má conduta, violação de direitos humanos.

Essa lógica militar tem relação com os massacres que aconteceram nos presídios em janeiro de 2017? Como as facções compõem com esse quadro?

Tem dentro da competição que existe no mercado ilícito. O que acontece no Brasil agora é um processo de disputa que está em aberto entre as facções mais poderosas em atuação. Tem um modelo mais antigo do Brasil dos anos 1980 e 90 (os maiores exemplos são Comando Vermelho, Terceiro Comando, etc, que tem uma organização muito mais precária em comparação com o PCC) mas ao mesmo tempo tem a aparição de outros grupos como a Família do Norte, que tem atuação do Amazonas até o Nordeste, com uma entrada no Centroeste também, e que manteve relações com o Comando Vermelho nas suas origens. Com os massacres houve uma disputa por territórios e o sistema prisional é o terreno fértil para esses grupos, eles nascem, crescem e vivem por conta do sistema prisional. Quem controla o sistema prisional no Brasil são esses grupos, não são as autoridades prisionais.

Isso acontece em outros lugares, mas o Brasil tem uma caraterística muito forte que é: o sistema prisional é o manancial, é a fonte do crime organizado. É o sistema prisional que permite a existência do crime organizado no Brasil.

A internacionalização desses grupos, como o PCC, que tem entrada nos países vizinhos como Colombia, Bolívia, e projeções na Europa, indica que o Brasil passou de uma fase para outra: de um crime organizado mais simplório, para um crime organizado mais mafioso.

Isso significa que há mais força econômica e política, mais penetração no sistema prisional e fora do sistema prisional controlando áreas nas favelas e periferias. Esse tipo de crime organizado é a novidade que está em emergência no Brasil, do mesmo jeito que esses ensaios de militarização com a presença de forças armadas. São dois processos simultaneamente em aparição.

Que papel tem a Lei de Drogas nesse cenário?

A Lei de Drogas de 2006 é uma lei muito problemática porque tem uma cabeça progressista e um corpo repressivo. Foi muito difícil de ser negociada, houve muita resistência nas bancadas mais conservadoras do Congresso, e ao mesmo tempo havia um ambiente propício à entrada de temas mais progressistas como redução de danos, de saúde publica, etc. Acabou saindo um monstrengo: tem intenções muito boas, indica separação entre usuários e traficantes, indica a necessidade de descriminalizar o uso de drogas ilícitas, a necessidade de tratar o tema primordialmente como um tema social e de saúde pública, mas na prática ela manteve a lógica repressiva quando não estabeleceu critérios claros de separação entre usuários e traficantes.

Então, o que já acontecia tradicionalmente, que é a seletividade penal, escolher quem vai ser punido e quem não vai ser punido, foi oficializado pela lei de 2006. Quando a autoridade policial fica com o mandato de dizer, na hora da apreensão, do flagrante, quem é usuário e quem é traficante e formular o BO, nesse momento foi oficializada a seletividade penal, que olha para alguns com olho repressivo e para outros com o olho leniente.

Os presídios, superlotados, passaram a receber ainda mais gente com a reforma da Lei de Drogas. Por quê?

Essa explosão carcerária que houve no Brasil é totalmente vinculada à Lei de 2006. Basta ver os últimos censos penitenciários, com os crimes relacionados às drogas ocupando, no caso dos homens, uma posição inédita, desbancando praticamente os crimes contra o patrimônio que eram tradicionalmente os crimes mais comuns. No caso das mulheres, impactou totalmente, batendo os 70% das mulheres presas no Brasil por crimes relacionados ao tráfico de drogas.

Tráfico é o que mais prende no Brasil hoje em dia. E prende quem? Os mesmos grupos que eram presos tradicionalmente, pessoas de baixa escolaridade, geralmente negras, de classes sociais mais baixas. Os mesmos grupos que eram presos antes de 2006 continuam sendo presos, só que numa escala muito maior. A lei permitiu que essa seletividade operasse solta.

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.