Caso João Pedro: coronavírus e letalidade policial ameaçam população negra

João, 14 anos.

Uma família em desespero procura o filho. Por cerca de 17 horas, madrugada adentro, parentes e amigos vasculharam hospitais do Rio de Janeiro atrás do menino. João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, um adolescente negro, morador do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo (região metropolitana do Rio), fora baleado durante uma ação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) na tarde de segunda (18). "Ele não é bandido. Ele estava nessa casa brincando com os primos dele. Nós estamos desesperados procurando por ele", suplicava a professora Rafaela Lecn, mãe de João, em um vídeo, na madrugada.

O menino levou um tiro de fuzil na barriga. Era estudante e evangélico. Estava em casa – como devem ficar todos os que buscam proteção contra a Covid-19 – com outros jovens e crianças. Jogava sinuca perto da piscina quando homens pularam o muro. A polícia invadiu a casa com granadas. "Mandaram a gente deitar no chão e todo mundo calar a boca. Eu olhei assim pro lado e vi o João deitado", relatou o primo, em uma rede social. Ao notar que João estava ferido, ele mesmo carregou o adolescente até um carro, que o deixou no helicóptero da Polícia Civil estacionado no campo de futebol. Pensou que João seria socorrido. Mas, depois disso, nenhuma informação.

Veja também

- Em nome de Deus e da família, Bolsonaro e Witzel desafiam o direito à vida

- Uma funerária chamada Brasil: como políticas de segurança promovem mortes

- Política de segurança do Rio tem sido contada em cadáveres, diz pesquisador

João só foi encontrado na manhã desta terça (19), no Instituto Médico Legal. "A polícia interrompeu o sonho do meu filho. A polícia chegou lá de uma maneira tão cruel, atirando, jogando granada, sem mesmo perguntar quem era", lamentava o comerciante Neilton Matos, seu pai, um homem negro, alto, forte. Na voz e na expressão escondida pela máscara contra o coronavírus, mostrava um profundo desalento, misturado com tristeza e revolta. "Eu quero dizer, senhor governador [Wilson Witzel], a sua polícia não matou um jovem de 14 anos com um projeto, querendo ser alguém na vida. A sua polícia matou uma família completa. Matou um pai, matou uma mãe, matou uma irmã, e principalmente o João Pedro. Foi isso o que essa polícia fez com a minha vida", lamentou, em entrevista à TV Globo, diante do IML. João queria ser advogado.

A sequência de violência, descaso e desrespeito vivida pela família Matos não é exceção ou caso isolado. É uma regra macabra embalada na roupagem de política de segurança pública, na desculpa da "guerra às drogas". Um modo de operar que já levou João, Ágatha, Amarildo, Claudia e Evaldo, com mais de 80 tiros, entre tantos outros a cada ano.

Em 2019, foram registradas 1.810 mortes em decorrência de intervenção policial no estado do Rio de Janeiro. Nessa toada, em 2020 as polícias fluminenses foram responsáveis por 34% de todos os homicídios na capital e por 44,2% na região da Grande Niterói, segundo balanço feito pela Rede de Observatórios da Segurança divulgado no início de maio.

Só no domingo (17), uma operação policial deixou 13 mortos no Complexo do Alemão. A grande maioria eram vidas negras. Pode ser que alguns trabalhassem para o tráfico. Mas eram vidas. "A brutalidade da operação no Alemão foi a mesma empregada no Salgueiro, onde mora a família do João Pedro. Não se pode naturalizar esse tipo de conduta violenta. A polícia tem a obrigação de preservar vidas", alerta a cientista social Silvia Ramos, coordenadora geral da Rede de Observatórios de Segurança Pública. No mesmo dia em que João foi localizado, havia cerca de 11 operações policiais acontecendo nas favelas do Rio.

"Não é porque ele era negro que era bandido", disse a tia de João diante do IML, num desabafo secular do racismo que nos estrutura. Pois é prática comum culpar as vítimas de violência policial, taxá-las de traficantes para lhes roubar também as memórias. A crueldade foi tamanha que os primos tiveram de desmentir rumores enquanto procuravam por João na madrugada infinita.

Uma violência histórica

Não é só no Rio que a violência policial tomba tantos corpos, quase todos negros, quase sempre pobres. Bahia e São Paulo também têm um amplo saldo de desaparecimentos forçados e brutalidade de agentes de segurança. Os policiais, por sua vez, correm risco alto de morrer em tiroteios e perseguições, quando muitas vezes o mais sensato e seguro seria recuar para proteger as pessoas ao redor e a si mesmos. São muitos os que adoecem de depressão. Afinal, quem quer carregar a morte nas costas ou viver o dia a dia sem saber se tem volta para casa?

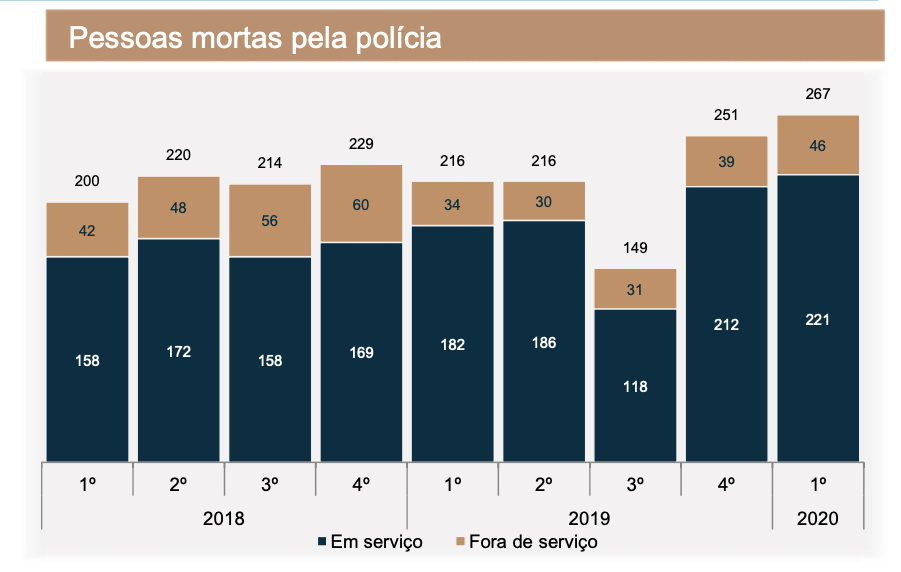

A violência policial vem piorando. Dados obtidos com exclusividade pela coluna e analisados pelo Instituto Sou da Paz mostram que, no primeiro trimestre de 2020, as polícias de São Paulo mataram 267 pessoas. "Esse é o maior número de mortes cometidas por policiais em um trimestre desde 2016 e representa um aumento de 23,6% na letalidade policial em comparação com o 1º trimestre de 2019", diz o estudo. "O maior crescimento percentual (+53,3%) ocorreu nas mortes cometidas por policiais fora de serviço, mas as mortes cometidas por policiais em serviço tiveram um aumento de 186 para 221 (+18,8%) e alcançaram um patamar de letalidade trimestral que não era visto desde o ano de 2012."

Dados sobre o estado de São Paulo. Fonte: Instituto Sou da Paz

De acordo com a análise, o número de policiais mortos também aumentou expressivamente no 1º trimestre de 2020 em comparação com o mesmo período do ano anterior: a quantidade de policiais mortos em serviço dobrou de 4 para 8, e aqueles vitimados fora de serviço foram de 1 para 9 em 2020. "É essencial um olhar mais atento do governo estadual tanto sobre a letalidade das polícias em serviço como para o aumento da vitimização de policiais de folga", recomenda o estudo.

"A letalidade policial vem aumentando nos últimos anos em São Paulo e a tendência é de crescimento", afirma a advogada e socióloga Carolina Ricardo, diretora executiva do Instituto Sou da Paz. Carolina chama a atenção para a necessidade de dar transparência às ações policiais para compreender de que forma a força letal está sendo empregada para, assim, ajustá-la. Mas a polícia tem adotado riscos desnecessários, expondo população e policiais ao confronto. Foi o caso da intervenção em Paraisópolis, em dezembro do ano passado, que resultou na morte de nove pessoas. Os policiais disseram que perseguiam um suspeito. Valia a pena? Não.

A arma aponta, na maioria das vezes, para a população negra: 74,5% das vítimas da letalidade policial no país eram negras, segundo o Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2019). É uma situação histórica e fundante da sociedade brasileira, que se constituiu sobre o maior e mais longo sistema de escravidão do mundo. Um dos fatos que motivou a fundação do que hoje é o Movimento Negro Unificado (MNU), inclusive, foi a prisão, a tortura e o assassinato do feirante negro Robson Silveira da Luz, de 21 anos, acusado de roubar frutas. Ele morreu em uma delegacia na zona leste de São Paulo em junho de 1978. O movimento negro reagiu e tomou as ruas, organizado e depois reforçado por grandes intelectuais negros como Lélia Gozalez, Hamilton Cardozo e Abdias Nascimento.

De lá para cá, as mobilizações nunca deixaram de acontecer. Registram a barbárie e cobram autoridades. Porém não freiam uma complacência que compõe com a violência policial. "As polícias no Brasil agem com um alto grau de autonomia. Não há governos estaduais que consigam controlar suas polícias, à paisana ou fardadas", explica o sociólogo Paulo Ramos, pesquisador do Núcleo Afro do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap). "Contudo, não agem sozinhas, isoladas institucionalmente. Mesmo quando cometem excessos, quando assumem os erros que cometeram, as instituições não atuam para responsabilizar as polícias. As instituições sustentam essa permissividade nos excessos policiais. A vocalização das autoridades autoriza agentes públicos, civis ou não, a cometerem ações no seu dia a dia", explica Paulo, que estuda a violência policial e o racismo em seu doutorado na USP.

Há alguns anos, o movimento negro passou a adotar o termo "genocídio" para determinar o conjunto de violências que vitima jovens negros no país. Eles são também as principais vítimas de homicídios (75%) no Brasil. A Coalizão Negra por Direitos – composta por 117 organizações negras – classificou a morte de João Pedro como parte desse genocídio. "Genocídio é o extermínio deliberado de pessoas motivado por diferenças étnicas, nacionais, raciais, religiosas e, por vezes, sociopolíticas. No Brasil, ele é resultado do racismo, que molda o Estado e a sociedade, que afeta a polícia, as empresas, as instituições políticas e a população como um todo", diz a campanha #AlvosDoGenocídio.

O racismo impõe barreiras e uma delas é a Covid-19

A ação policial que levou à morte o menino João Pedro faz parte de um sistema de discriminação racial. "Ele exclui socialmente, nega direitos, encarcera e mata", afirma Paulo Ramos. A pandemia de Covid-19 junta mais um componente nesse mecanismo perverso: é mais provável um brasileiro negro (62%) morrer da doença do que um brasileiro branco, por dificuldades de acesso à saúde e de peculiaridades da saúde negra, além da violência.

"No conjunto das barreiras que a discriminação racial coloca para a população negra no Brasil, ela impede que a vida seja levada adiante. Sempre que uma barreira é transposta, uma nova barreira se apresenta. A polícia estava no caminho desse garoto. Sabe-se lá o sofrimento que isso vai gerar na família, na irmã, nos primos, nos amigos, na vizinhança… o grau destruidor da coesão social a que isso pode levar. É gravíssimo", diz Paulo. "Não foi suficiente João Pedro ter uma família estruturada e pertencer a uma rede de solidariedade, que é a igreja."

Uma violência de Estado cometida contra um jovem negro de uma favela, neste momento do país e do mundo, nos mostra que nem uma pandemia é capaz de parar a letalidade contra a população negra. A primeira ilusão que se desfaz é de que uma doença tão grave pudesse trazer, a partir do poder público, solidariedade. Isso não tem acontecido na dimensão da segurança pública.

A perda de João nos revela também – especialmente aos negros e às negras –, que seus filhos, da mesma idade ou da mesma cor que João, estão sujeitos a vivenciar uma experiência desse tipo. "O ambiente gerado pela pandemia tende a reforçar as fronteiras de classe e raça e a dar um aspecto ainda mais duro, ainda mais corrosivo, para as forças repressivas do Estado nas periferias do Brasil onde se concentra a população negra", afirma Matheus Gato de Jesus, sociólogo negro, professor da Unicamp e pesquisador do Núcleo Afro do Cebrap.

É de doer lá no fundo. Cada uma dessas vidas é uma parte nossa. O que nós, enquanto sociedade, até hoje não entendemos é que, ao não nos indignarmos com a morte de João e com tantas outras vidas negras perdidas, a gente se desfaz. Até que um dia a gente acaba.

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.